Ano de 2023

2023 | 2022 | 2021| 2020| 2019 | Anos anteriores

Dezembro

Sabia que existe uma Associação desde 1973, em resultado dos esforços dos profissionais de documentação e informação portugueses?

Há 50 anos que a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação (BAD) procura defender e apoiar os interesses dos seus associados em todos os aspetos relativos às suas atividades e carreiras, assim como sensibilizar para a importância da criação e desenvolvimento das bibliotecas, arquivos, museus, outros serviços de informação e documentação.

A BAD foi fundada em 1973, celebrando no próximo dia 7 de dezembro, meio século de atividade, mas o desejo de criação de um organismo centralizador e coordenador dos bibliotecários e arquivistas portugueses tinha já alguns anos. Esta necessidade resultava do facto de estes profissionais possuírem formação superior desde 1935 pela Universidade de Coimbra, com o curso de Bibliotecário-Arquivista, mas terem os salários mais baixos entre todos os funcionários públicos licenciados. A desmotivação pelas carreiras de bibliotecários e arquivistas era grande resultando num declínio da procura pelo curso e, consequentemente, pela profissão.

O movimento «Redação Cadernos», lançado nos anos 60, foi a primeira tentativa de luta pela valorização da profissão e que tinha como objetivo a melhoria técnica, económica, social e profissional dos bibliotecários e arquivistas. Daqui em diante começaram a ser organizadas reuniões para discussão e análise das carreiras profissionais. Em setembro de 1964, através da publicação de um artigo nos «Cadernos», sugere-se a possibilidade de criação de uma Associação dos Bibliotecários e Arquivistas Portugueses, dando-se início à elaboração de um anteprojeto de estatutos para a BAD preparado por diversos profissionais da área. A constituição da Associação ainda demorou, mantendo-se um certo sentimento geral de desacreditação, mas resistindo às vicissitudes da época.

Outra das atividades da BAD tem a ver com a promoção de diversas iniciativas. O primeiro Encontro dos Bibliotecários e Arquivistas Portugueses foi em abril de 1965, em Coimbra, mesmo antes da criação da BAD. O objetivo passava pelo envolvimento e participação de profissionais na discussão e debate de questões ligadas à profissão, contando também com a presença de técnicos de países de língua oficial portuguesa. Estes Encontros passaram mais tarde, nos anos 80, a ser da responsabilidade da BAD sendo transformados nos atuais Congressos Nacionais, que vêm reiterar a importância da BAD enquanto entidade que fomenta o debate de ideias e práticas para a biblioteconomia e para a arquivística.

Finalmente, em 1972, foi eleita uma Comissão mandatada para constituir a BAD. Esta Comissão era composta por nomes sonantes por entre os profissionais da informação e documentação, tais como Adriano Andrade, Maria Rosa Costa, Manuela Cruzeiro, Maria José Moura e Maria Alice Serrano. Deu-se assim início aos trabalhos de constituição da BAD, entre organização das atividades e preparação dos estatutos.

Entre 4 e 7 de dezembro de 1973 realizou-se o IV Encontro dos Bibliotecários e Arquivistas Portugueses, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo presidido à sessão de encerramento José Veiga Simão, Ministro da Educação Nacional. No decorrer deste IV Encontro, no dia 7, realizou-se a primeira Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, onde foram eleitos os primeiros corpos dirigentes da BAD. A aprovação e homologação dos Estatutos da BAD é publicada em 1973, em Diário do Governo, III Série, nº 296, de 21 de dezembro.

A Associação foi constituída com a missão de defender e apoiar os interesses dos associados relativos às carreiras; sensibilizar para a importância da criação e desenvolvimento de serviços de Informação e Documentação; auxiliar na progressão da área profissional e científica, contribuindo para a promoção do bem-estar económico, social, educativo e cultural da população.

Com a criação da BAD reforça-se a luta por um estatuto profissional e remuneratório para os técnicos, insurgindo-se junto dos vários ministros da educação, mas sem grandes resultados imediatos, não deixando de ir marcando a sua presença.

Um dos grandes pilares de criação da BAD foi a componente formativa mantendo-se como uma das suas principais áreas de atividade. As primeiras ações de formação realizaram-se logo em 1974, para técnicos da área da informática. Entre 1974 e 1995, foram ministrados mais de 120 cursos de preparação de técnicos auxiliares BAD, formando cerca de 3000 técnicos, incluindo técnicos profissionais dos PALOP.

Em março de 1975, numa reunião da direção da BAD com o Secretário de Estado da Cultura e Educação Permanente, é finalmente criado um grupo de trabalho para estudar os problemas das carreiras profissionais e estatuto profissional, mas só em 1979, com o empenho da dirigente Maria José Moura, foi publicado o Decreto-Lei n.º 280/79, de 10 de agosto, que “Reestrutura as carreiras de pessoal afeto às áreas específicas dos serviços de biblioteca, de arquivo e de documentação da Administração Central”.

Em 2019 a Associação sofre uma revisão estatutária que introduziu uma profunda reestruturação em termos de organização da Associação, que agora é constituída por Órgãos Sociais a nível nacional (ao invés da estrutura anterior onde existiam direções regionais), incluindo representantes das sete Delegações Regionais que correspondem às NUTS II nacionais: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, com representação no Conselho Nacional da BAD.

Também de referir a existência dos Grupos de Trabalho da BAD, que promovem a existência de núcleos permanentes de debate, investigação e intervenção, adequados aos diversos setores e às diversas áreas funcionais.

Ao longo dos anos a BAD cresceu, em atividades e em associados, individuais e coletivos. Atualmente organiza-se, essencialmente, em torno de 5 áreas de intervenção: Formação, Editorial, Comunicação, Profissão e Associados. A área formativa é estratégica pois assume-se como a principal fonte de financiamento para a associação (para além das quotas) e também por ser das únicas entidades a prestar formação técnica nesta área profissional; na área do Editorial, o trabalho incide no desenvolvimento de serviços e recursos editoriais, principalmente na gestão e publicação da revista Cadernos BAD e no estabelecimento de uma política editorial que procure integrar novos projetos editoriais; o ambiente digital impõe a “adoção de estratégias de modernização e inovação e de formas de comunicação mais robustas e impactantes, fortalecendo a visibilidade e interação social” e na comunicação com os seus associados.

Desde 1973 que a BAD se tem destacado pela sua função formadora, pela organização de eventos essenciais ao desenvolvimento e debate na área – Congressos e Encontros –, pelas suas tomadas de posição, entre outros. No cinquentenário da sua existência a BAD deu início ao tratamento do seu arquivo histórico estando já disponível uma parte deste acervo. Uma história de 50 anos que se conta pelos documentos produzidos e que agora podem ser consultados acedendo ao Arquivo Histórico da BAD.

Capacitar a profissão e o desenvolvimento profissional, é este o mote da BAD, dando espaço a continuadas forma de reflexão e observação da profissão, atualizando e acompanhado competências e valências.

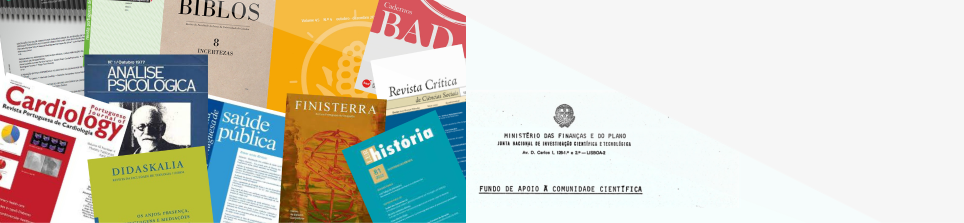

No Arquivo de Ciência e Tecnologia podem ser consultados alguns processos de financiamento da BAD nomeadamente no âmbito do programa de «Financiamento de Apoio à Comunidade Científica (FACC)» que financia atividades editoriais, organização e participação em congressos e conferências, entre outros.

A sessão de comemoração dos 50 anos da BAD vai realizar-se no dia 8 de dezembro, com início pelas 14h30, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra e será um momento para celebrar a profissão, a BAD e o associativismo.

Paula Meireles

Webgrafia:

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação, (s.d.). BAD

Estatutos da BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação. Aprovados na Assembleia Geral de 28 de setembro de 2019.

Novembro

Sabia que… O Arquivo de Ciência e Tecnologia tem «Recordações do Laboratório Curie»

Novembro, mês em que se celebra ciência no mundo. Assinala-se a 10 de novembro o Dia Mundial da Ciência pela Paz e Desenvolvimento, estabelecido pela UNESCO em 2001, e que tem por finalidade destacar a importância da ciência no quotidiano, assim como envolver o público em questões relacionadas com a ciência e a sua divulgação, fazendo deste dia uma oportunidade para reafirmar o acesso ao conhecimento científico como um direito humano, bem como a possibilidade de se beneficiar dos efeitos desses avanços.

Em Portugal, celebra-se no dia 24 de novembro o Dia Nacional da Cultura Científica, uma iniciativa de José Mariano Gago, em 1996, em homenagem ao professor e físico Rómulo de Carvalho, também conhecido como poeta com o pseudónimo António Gedeão, nascido nesta data em 1906.

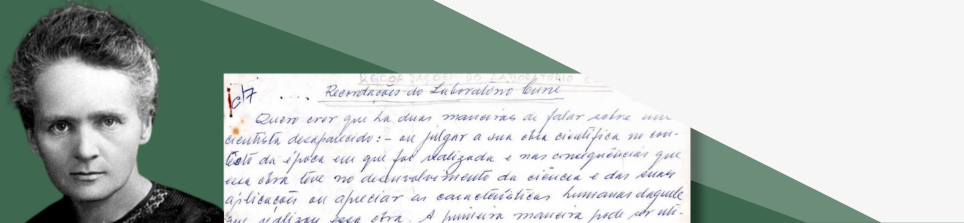

Este mês em particular, entendeu o Arquivo de Ciência e Tecnologia, assinalar o Dia Mundial da Ciência e o Dia Nacional da Cultura Científica, com a divulgação de um documento à sua guarda que relata traços de personalidade de uma das maiores investigadoras de sempre, a primeira mulher cientista a receber o prémio Nobel, dois na realidade, e cujo nascimento se assinala a 07 de novembro, assinalando-se este ano o seu 156º aniversário de nascimento. Falamos de Marie Curie.

O documento em questão corresponde a uma carta do investigador e físico português, Manuel Valadares (1904-1982), aluno de Marie Curie, que por ocasião do centenário da investigadora, e a convite do Diário de Lisboa, escreve uma carta à redação da secção «Vida Científica» «Ciência», intitulada «recordações do Laboratório Curie» e onde descreve traços da personalidade desta cientista, e da qual daremos nota. A carta foi publicada a 07 de novembro de 1967, no Diário de Lisboa, dia do centenário do nascimento de Marie Curie.

Na sua reflexão, Manuel Valadares começa por introduzir o tema com as duas possibilidades de se abordar as características de uma determinada personalidade. Por um lado, as obras e reflexos do seu trabalho na sociedade, que poderão perdurar no tempo e ser uma referência numa determinada área do saber, e outra, a dimensão humana dessa mesma personalidade. Dimensão essa que se poderá perder, invariavelmente, ao fim de poucos anos, após a morte da personalidade.

E porque teve o privilégio de trabalhar no Laboratório Curie, cuja tese de doutoramento foi orientada pela própria Marie Curie, entendeu então, que a melhor homenagem que lhe poderia prestar, seria relatar alguns episódios vividos nos tempos do laboratório.

O primeiro episódio que relata, trata-se do resultado da sua primeira experiência, no campo da física da radioatividade, tema do seu doutoramento, e cujo resultado foi muito além das suas expectativas. Contente com o que acabara de observar, mostrou-o à própria Marie Curie, que o inquiriu sobre um conjunto de questões técnicas. Após sair do laboratório, ouviu a professora comentar com uma das suas colaboradoras «faz-me sempre um enorme prazer ver um jovem entusiasmado com os primeiros resultados que obtém». A sua própria reflexão viria depois, ao aperceber-se que para além do resultado científico, tinha adquirido a estima de Marie Curie. Esta qualidade que guardou até à sua morte, «a de se regozijar profundamente com os resultados científicos dos seus colaboradores».

Outra característica de Marie Curie era de estar atenta às condições dos seus colaboradores, sobretudo no que dizia respeito ao seu bem-estar. Por volta do ano de 1920, um jovem jugoslavo, que pelas suas competências científicas e humanas, conquistou a simpatia de todos, vivia, porém, com uma bolsa de estudo muito pequena, atribuída pelo governo do seu país. Um dia Marie Curie questionou-o sobre o valor da sua bolsa, ao que terá respondido um valor superior, mas ainda assim insuficiente para viver condignamente. E o diálogo desenrola-se:

MC – «A soma que o senhor recebe é nitidamente insuficiente e como estamos contentes consigo vamos procurar obter-lhe uma bolsa das dotações feitas à Sorbonne.»

– «Mas Madame Curie, no laboratório há outros mais capazes do que eu…»

MC – «Não compete ao senhor julgar o valor relativo de todos os trabalhadores do laboratório, essa tarefa é a nós que incumbe»

– «Mas, Madame, há mesmo franceses…»

MC – «Pensei que o senhor era mais inteligente – a ciência não tem fronteiras.» (…)

Marie Curie olhou fixamente o jovem investigador e disse:

– «O senhor vai-me prometer que no dia em que for professor não esquecerá a nossa conversa de hoje»

O jovem juguslavo viria a ser o professor Yovanovitch, que confidenciou mais tarde a Manuel Valadares que nunca havia esquecido esta lição «tão cheia de ensinamentos» e que muitos jovens do seu país tinham beneficiado dela.

Um outro episódio, seria de um jovem chinês que desejava regressar ao seu país e partilhar e ensinar os seus conhecimentos de forma a ajudar a transformar a sociedade da China. Marie Curie após escutar o entusiasmo do jovem, terá dito: «Gosto muito deste rapaz. É admirável o que ele nos disse.»

Manuel Valadares relata: «E sem olhar, pois não gostava que os outros se apercebessem que era capaz de se emocionar, retirou-se para o seu laboratório». Manuel Valadares refere também, que teve a «sensação de ver desaparecer Marya Skolodowska, a jovem e ardente militante dos meios progressistas de Varsóvia, que por um instante, tinha voltado ao primeiro plano do palco…»

Apesar de todo o seu sucesso e reconhecimento em vida, estas características da cientista e da mulher que foi Marie Curie, terão dado origem à frase com que Einstein a descreveu:

«Marie Curie foi o único sábio cuja celebridade não corrompeu.»

Estas recordações fazem parte do acervo Vida Científica/Ciência, secção do Diário de Lisboa publicada entre 1965 e 1969 e que está à guarda do Arquivo de Ciência e Tecnologia e pode ser consultado aqui.

Suzana Oliveira

Fonte:

Recordações do laboratório Curie (1967). (PT/FCT/ACT-ÁREA A/15/07/4), Arquivo de Ciência e Tecnologia, Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Referências:

Cultura Portugal (2021, novembro 24). Dia Nacional da Cultura Científica.

International Science Council (2018, novembro 9). O Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento comemora o direito à ciência.

Nações Unidas (2020, novembro 10). Unesco celebra Dia Mundial da Ciência para Paz e Desenvolvimento.

ONU/UNESCO (2022, novembro 10). Dia Mundial da Ciência pela Paz e o Desenvolvimento. Alto Comissariado para as Migrações.

PORTUGAL.GOV.PT(2022, novembro 23). Governo assinala Dia Mundial da Ciência e Dia Nacional da Cultura Científica. Comunicados.

Ruivo, Beatriz (2018). A secção vida científica ciência do Diário de Lisboa (1965-1969). Sinapis Editores.

Outubro

Conhece o Fundo de Apoio à Comunidade Científica (FACC) da FCT?

O Programa de financiamento Fundo de Apoio à Comunidade Científica (FACC) foi constituído na Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT), a antecessora da FCT. A JNICT foi criada em 11 de julho de 1967, sendo-lhe atribuídas funções de planeamento, coordenação e fomento da investigação científica e tecnológica no território nacional.

A existência do FACC está fundamentada no artº 2 do Decreto-Lei nº 47791, de 11 de julho de 1967, que definia que a JNICT tinha como atribuição promover a atualização e aperfeiçoamento dos investigadores em cooperação com as entidades competentes, públicas e privadas. O nº 3 do mesmo decreto legitima a importância do FACC ao definir que competia à JNICT tomar as providências necessárias junto do Governo que possibilitassem a “formação, promoção e recrutamento do pessoal científico e técnico necessário à investigação” , contribuir para a melhoria do nível científico e técnico do país, através do promoção de missões de estudos individuais ou coletivos, tanto nacionais como internacionais, promover a divulgação e o desenvolvimento da ciência apoiando a realização de conferências, seminários e outras iniciativas semelhantes e promover ou subsidiar a publicação de trabalhos científicos. (Decreto-Lei nº 47791/67, p. 1340).

O FACC nasce com o intuito de ser “um instrumento de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura científica e tecnológica do país”. Tinha como objetivo apoiar iniciativas de caráter geral da comunidade científica portuguesa que abrangessem a promoção de atividades de I&D ou de transmissão de conhecimentos em qualquer domínio científico e que não se enquadrassem no financiamento contratual, ou seja, sujeita aos contratos de investigação e desenvolvimento (JNICT, s.d.).

O fundo disponibilizava seis tipos de serviços sendo que os primeiros quatro contemplavam subvenções de deslocação:

- A primeira subvenção era para a deslocação e permanência no estrangeiro, por curtos períodos, permitindo contatos com fornecedores de equipamentos, que não estivessem disponíveis no mercado nacional, e que fossem, comprovadamente, indispensáveis aos trabalhos em curso.

- A segunda contemplava a deslocação e permanência em Portugal de peritos estrangeiros a fim de colaborarem em projetos específicos de unidades de I&D.

- A terceira financiava a deslocação e pagamento de ajudas de custo a especialistas portugueses que colaborassem em projetos específicos de unidades de I&D no nosso país.

- A quarta apoiava a participação de investigadores portugueses em reuniões internacionais, desde que as mesmas se adequassem ao desenvolvimento de projetos financiados pela JNICT ou projetos de grande importância para as atividades de I&D e que a apresentação dos pedidos incluísse a descrição pormenorizada do programa a realizar e o resumo dos trabalhos.

- O quinto serviço apoiava a publicação de trabalhos de reconhecido mérito científico e técnico.

- O sexto atribuía subsídios para a aquisição de equipamento e cobertura de despesas de funcionamento de natureza transitória (JNICT, s.d.).

Para que os subsídios pudessem ser atribuídos era necessário que se reunissem as seguintes condições:

- Só eram elegíveis solicitações subscritas pelos órgãos diretivos de institutos e unidades de investigação, ou associações de natureza científica.

- A atribuição de um subsídio dos tipos 1, 2, 3 e 4 obrigava à apresentação de um relatório pormenorizado dentro dos trinta dias seguintes ao termo da atividade subsidiada.

- A atribuição de um subsídio do tipo 5 obrigava à entrega à JNICT de cinco exemplares de cada trabalho abrangido pela subvenção.

- A atribuição de um subsídio do tipo 6, para aquisição de equipamento científico, era condicionada à apresentação de uma lista de existência no país de unidades do mesmo tipo e parecer(es) subscritos por técnicos responsáveis pela utilização desse equipamento (JNICT, 19s.d).

Ao longo dos anos os apoios do Fundo foram sofrendo algumas alterações. Na nova redação continuam a existir 6 serviços, mas apenas os serviços número 2 e 6 se mantêm idênticos, nos restantes observamos alterações. Esta nova versão, à semelhança da anterior apresenta condições gerais de atribuição sendo que a novidade está na introdução de condições especificas de atribuição para cada uma das subvenções.

O apoio 1 passa a ser para a participação de investigadores portugueses em reuniões internacionais (conferências e simpósios) a realizar no estrangeiro, bem como a deslocação ao abrigo de acordos ou protocolos de cooperação científica, desde que o investigador apresente uma comunicação seja a convite ou para apresentação de resultados dos trabalhos desenvolvidos.

A organização de Reuniões Científicas Internacionais em Portugal passa a ser contemplada no apoio 3. Este apoio contemplava a realização de congresso, seminários, entre outro tipo de reuniões, mas para obter o financiamento era necessário apresentar o programa pormenorizado e a periodicidade da mesma. Caso o apoio fosse concedido qualquer elemento de divulgação teria de mencionar o apoio da JNICT.

O apoio 4 assumirá uma grande importância na disseminação de ciência e transmissão de conhecimentos em Portugal visto que passa a financiar especificamente publicações periódicas de reconhecido mérito científico. A publicação de revistas científicas, até meados do século XX, era da responsabilidade de sociedades científicas ou de editoras universitárias e os custos de publicação e disseminação estavam a seu cargo (Fyfe et al., 2017). Esta subvenção permitiu apoiar revistas em fase de lançamento ou de relançamento, contudo a Junta não assumia estes encargos de forma permanente.

À semelhança do anterior, no apoio 5 a sociedades científicas e outras associações sem fins lucrativos, a JNICT também não assumia qualquer tipo de encargo de forma permanente (JNICT, 1980).

Em 1997 a JNICT foi extinta e foi criada a FCT na condição de agência pública nacional para o financiamento da investigação em ciência, tecnologia e inovação, em todas as áreas do conhecimento.

Cumprindo a sua missão de promover continuadamente o avanço do conhecimento científico e tecnológico em Portugal, atingir os mais elevados padrões internacionais de qualidade e competitividade em todos os domínios científicos e tecnológicos, e estimular a sua difusão e contribuição para a sociedade e o tecido produtivo, o Fundo de Apoio à Comunidade Científica manteve-se em funcionamento mesmo com esta mudança, contudo em 2001 dá-se uma nova alteração e os apoios passaram a ser: Tipo 1. Apoio à organização de reuniões científicas em Portugal; Tipo 2. Apoio à edição de publicações periódicas de natureza científica; Tipo 3. Financiamento de sociedades científicas ou outras instituições científicas da mesma natureza; Tipo 4. Apoio à edição de publicações não periódicas de natureza científica; Tipo 5. Apoio à participação de doutorandos ou estudantes de pós-graduação em reuniões científicas no estrangeiro; Tipo 6. Apoio à estadia de curta duração em Portugal de cientistas residentes no estrangeiro (FCT, 2001).

Este programa encontrava-se aberto em permanência, no entanto existiam diferentes prazos para apresentação de candidaturas de acordo com o tipo de apoio pretendido.

Em 2011 o FACC cessa o apoio à edição de publicações periódicas de natureza científica, mas mantem-se em funcionamento para os restantes apoios.

Em 2013 é publicado um novo regulamento do programa que define as condições de acesso e atribuição de financiamento a iniciativas da comunidade científica portuguesa, em todos os domínios científicos, que estejam excluídas do âmbito de financiamento de outros apoios ou programas da FCT. O financiamento a atribuir depende das disponibilidades financeiras do Programa FACC.

Desde 2020 que o FACC apenas mantém o apoio ao funcionamento de sociedades científicas ou de outras instituições científicas da mesma natureza.

Já é possível consultar no Arquivo de Ciência e Tecnologia o inventário e respetiva descrição documental dos documentos de arquivo produzidos pelo Fundo de Apoio à Comunidade Científica, que pode aceder aqui, para atividade até 1997, e para processos de financiamento posteriores poderá consultar aqui.

Paula Seguro de Carvalho

Referências

Decreto-Lei nº 47797/67, de 11 de julho. Diário do Governo, Serie I(160). https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/47791-1967-314257

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2001). Fundo de Apoio à Comunidade Científica: regulamento. Consultado em: https://www.fct.pt/apoios/facc/regfacc2001

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2009). Fundo de Apoio à Comunidade Científica: regulamento. Consultado em: https://www.fct.pt/apoios/facc/regfacc2009

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2013). Fundo de Apoio à Comunidade Científica: regulamento Consultado em: https://www.fct.pt/apoios/facc/docs/FACC_Regulamento_2013_logofct2017.pdf

Fyfe, A., Coate, K., Curry, S., Lawson, S., Moxham, N., & Røstvik, C. M. (2017). Untangling academic publishing: A history of the relationship between commercial interests, academic prestige and the circulation of research. Zenodo. http://doi.org/10.5281/ZENODO.546100

Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (s.d.). Fundo de apoio à comunidade científica: informações gerais.

Setembro

Assinatura do acordo entre a Agência Espacial Europeia e o Governo da República Portuguesa, representados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, e pelo Diretor Geral da ESA, Antonio Rodotà em dezembro de 1999.

Fonte: Arquivo José Mariano Rebelo Pires Gago – PT/FCT/MG/IP.

Portugal, o 15º Estado-Membro da Agência Espacial Europeia (ESA), é membro de pleno direito desde novembro de 2000, ainda que a participação portuguesa a nível internacional tenha sido iniciada muito antes. Já em meados dos anos sessenta, com a criação na JNICT do Gabinete Técnico do Espaço Exterior, a que sucedeu a Comissão Permanente de Estudos do Espaço Exterior, foi atribuído a estas unidades o acompanhamento de iniciativas nacionais e internacionais em matérias relativas ao conhecimento e à exploração do espaço atmosférico e extra-atmosférico, elaboração de programas espaciais e apoio à sua execução, articulação e coordenação das representações nacionais em eventos internacionais.

A Agência Espacial Europeia (ESA) formou-se em 1975 a partir de duas organizações espaciais europeias – a Organização Europeia de Investigação Espacial e a Organização Europeia de Projeto e Construção de Lançadores Espaciais – e os 10 estados-membros fundadores foram Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça.

Com a missão de assegurar o desenvolvimento, para fins exclusivamente pacíficos, da cooperação entre estados europeus nos domínios da investigação fundamental e aplicada ao âmbito espacial, visando a respetiva utilização para fins científicos, os estados associados podiam ter estatuto de Estado-membro, membro associado ou participante.

No dia 28 de dezembro de 1989, foi publicado o Despacho Conjunto dos Ministros da Defesa Nacional, do Planeamento e Administração do Território, dos Negócios Estrangeiros, da Indústria e Energia e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que constituiu o Grupo de Trabalho para conduzir as negociações de adesão de Portugal à ESA. Os membros deste grupo foram designados por Despacho Conjunto de 30 de novembro de 1990, no qual era proposto o lançamento de um Programa Nacional na área do Espaço que incluísse a adesão de Portugal à ESA; que esta adesão fosse negociada de forma a obter o estatuto de membro associado num prazo de 2 anos e a adesão plena em 5.

Durante o processo de adesão foi mantido o contacto com a ESA para uma aproximação ao seu potencial científico e tenológico que, com a participação nacional em alguns programas, possibilitou o acesso a documentação tecnológica o que muito contribuiu para o desenvolvimento da indústria e do sector tecnológico espacial. De grande importância para Portugal foi a experiência de participação no processo de desenvolvimento, fabrico de componentes e exploração de dados do satélite POSAT1.

Em dezembro de 1999, foi celebrado Acordo entre a Agência Espacial Europeia e o Governo da República Portuguesa, representados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, e pelo Diretor Geral da ESA, Antonio Rodotà. Decorrente da adesão à ESA foi a criação de uma entidade multilateral focada no estudo e monitorização do oceano Atlântico, com utilização intensiva da infraestrutura de satélites e a construção de um Porto Espacial nos Açores, que dá suporte aos lançamentos do Ariane, a partir de Kourou, na Guiana Francesa, e às operações de satélites de variadas missões espaciais. Com o crescimento da infraestrutura e dos recursos em Santa Maria, Portugal tem sido capaz de obter contratos com grandes clientes institucionais (ESA, EUMETSAT, GSA/EUSPA) e com empresas “New Space” do mercado global.

Em 2019 a área do Espaço em Portugal foi impulsionada pela criação da estratégia nacional Portugal Espaço 2030, a desenvolver pela agência espacial Portugal Space, uma Lei do Espaço e a criação de um centro de investigação para o Atlântico Air Centre.

Os fundadores da Portugal Space foram a FCT, a Agência Nacional de Inovação, a Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional e a Associação RAEGE Açores – Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais. Com sede na Ilha de Santa Maria, é responsável pela execução da Estratégia “Portugal Espaço 2030” e pela gestão de programas nacionais e internacionais relativos à investigação, inovação, educação e culturas científicas.

A ESA, atualmente composta por 22 Estados-membro, coordena os seus recursos financeiros e intelectuais, envolvendo-se em programas e atividades muito além do âmbito de cada país individualmente e há 45 anos que define e executa o programa espacial europeu, concentrando-se em saber cada vez mais sobre a Terra, o seu ambiente espacial, o nosso Sistema Solar e o Universo. Focada no desenvolvimento de tecnologias e serviços baseados em tecnologia espacial e dados de satélite, trabalha na promoção das indústrias espaciais europeias e do ecossistema espacial através das suas políticas industriais.

O Arquivo de Ciência e Tecnologia detém documentação diversa relativa à participação de Portugal na ESA, nomeadamente em termos de negociação da adesão, de gestão e participação na ESA, de gestão de processos de financiamento no âmbito da ESA.

Para informação mais detalhada sobre todo este processo, a atividade da ESA e a participação portuguesa, consulte o artigo Adesão de Portugal à ESA.

Rosália Dias Lourenço

Documentos de arquivo (disponível para consulta no ACT)

Comissão Permanente de Estudos do Espaço Exterior (1966 – 1987). (PT/FCT/JNICT/CPEEE), Arquivo de Ciência e Tecnologia, Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Arquivo José Mariano Rebelo Pires Gago (1978 – 2015). (PT/FCT/MG/IP), Arquivo de Ciência e Tecnologia, Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Webgrafia

Agência Espacial Europeia (2023, junho 29). In Wikipédia.

EAD Cluster Portugal (2023, agosto 22). Balanço dos 20 anos de Portugal na ESA: Um olhar da AED para o percurso da indústria espacial portuguesa nas últimas duas décadas, enquanto membro da Agência Espacial Europeia. Recuperado agosto 22, 2023.

The European Space Agency (2010, dezembro 7). Portugal assinala os dez anos de adesão à ESA.

Agosto

Fonte: Arthur Carlos da Silva Freire – Arquivo Municipal de Lisboa – Família real na praia em data incerta.

Sabe de onde vem a expressão Ir a Banhos?

Os nossos períodos de férias, em particular nos meses de verão, só muito recentemente se assumiram como nós os conhecemos. Era prática na aristocracia europeia, em particular no final do século XVIII, os banhos terapêuticos ou banhos frios, recomendados pelos médicos da época por razões de saúde destinados a curar maleitas de que padecia a sociedade de então. Esta prática foi iniciada em Inglaterra e em França e só chegaria a Portugal na segunda metade do século XIX.

Existem relatos datados de 1753 (Freitas, 2010) sobre a forma como deveriam ser efetuados estes banhos para que daí adviessem os seus benefícios. Existiam nessa época as chamadas barcas dos banhos, no rio Tejo, junto ao Cais das Colunas. Só na segunda metade do século XIX é que a utilização da água do mar para fins terapêuticos se tornou uma prática frequente, sobretudo entre a aristocracia e pouco depois se disseminou a outras franjas da sociedade da época. Havia regras na prescrição destas terapêuticas, não era suficiente simplesmente chegar e tomar banho de mar. No caso das mulheres e crianças, era recomendado o banho de mar nos meses quentes “porque a sua natureza impressionável não devia ser sujeita a estímulos fortes, já os mais sadios deviam fazer banhos no tempo mais frio para se fortalecerem” (Freitas, 2010, p. 65). Também a localização das praias deveria ser tida em conta, uma vez que os fatores geográficos poderiam ajudar a curar problemas respiratórios ou reumáticos. A proximidade de matas, a temperatura das águas, a exposição dos ventos e das ondas, eram fatores a ter em linha de conta no que à utilização para fins terapêuticos dizia respeito, até porque nesta época, não era sinónimo de bem-estar e saúde a tez morena que ainda hoje nos apraz ‘exibir’ após a pausa estival.

Em Portugal, a moda de frequentar o litoral ganhou maior expressão quando a família real começou a frequentar a praia da ribeira em Cascais, onde o rei D. Carlos nadava no verão, sendo para o efeito, hasteada a bandeira da monarquia assinalando a presença do rei na praia, uma moda que o rei terá lançado (Villas-Boas, 2016). Mas por todo o país, a necessidade de «ir a banhos» se foi tornando cada vez mais um comportamento social que se estendeu a toda a população. Da praia da Póvoa do Varzim ao Algarve, houve uma crescente afluência ao litoral, nomeadamente por classes mais baixas da sociedade, que de norte a sul foram sendo alcunhados, nem sempre simpaticamente, como os banhistas de alforge na Figueira da Foz ou ceboleiros na Póvoa do Varzim e os palecos na Nazaré, designações dadas pelos locais aos que se deslocavam ao litoral, sobretudo após a época das colheitas, em outubro, por norma, para fazerem os seus banhos terapêuticos. Também na Nazaré, os senhoritos era a expressão utilizada pelos nazarenos para designar os mais abastados que vinham de fora, para tomarem os seus banhos de mar.

Os banhos eram recomendados pelas primeiras horas da manhã, entre as 05 e as 09 horas, sendo frequente verem-se as praias serem frequentadas para esse efeito. Após o banho iniciava-se um conjunto de atividades, sobretudo entre a aristocracia, que passava por jogos como o críquete, futebol e outras atividades a que se dedicavam os mais abastados.

A vilegiatura estival, era uma prática quase exclusiva da aristocracia, e que consistia na deslocação das suas áreas de residência para outras próximas ao mar e onde passavam um largo período, dando origem a um conjunto de outras atividades, que não apenas a ida a banhos, mas também a reunião em clubes ou casinos, o teatro entre outras que animavam estas vilas do litoral.

A zona de Lisboa era privilegiada dada a localização do Tejo. Tanto a margem sul como a margem norte, se enchiam de vigor, ainda na segunda metade do século XIX, com a ida a banhos. Praias como o Alfeite, Margueira, Cova da Piedade e mais tarde Trafaria e Costa da Caparica enchiam-se de pessoas para ir a banhos.

No caso da margem norte, praias como Santos, rocha Conde de Óbidos e Alfarrobeira, eram sobretudo frequentadas por operários, sendo as praias da Junqueira, Pedrouços, Belém, Paço de Arcos e Cascais, frequentadas pela aristocracia.

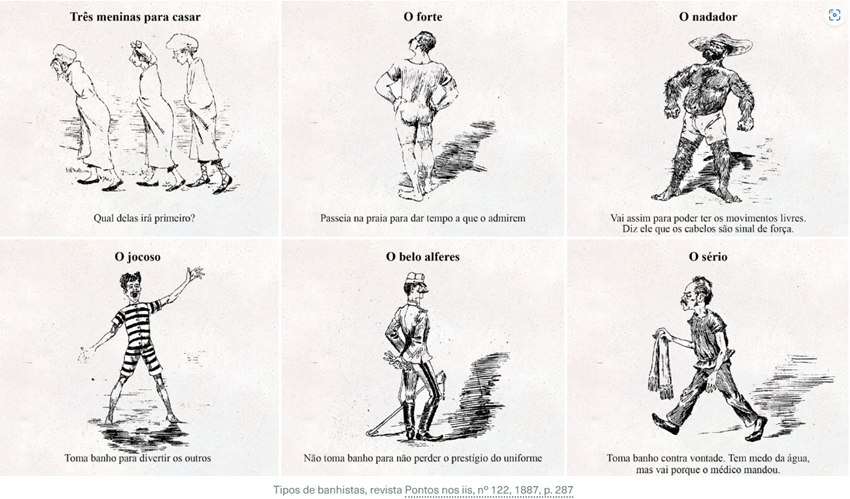

É claro que, à época, Rafael Bordalo Pinheiro não poderia deixar de caricaturar o tipo de veraneante que se deslocava «aos banhos».

Fonte: Exposição Virtual Ir a Banhos em Almada, Museu Virtual do Turismo.

É no século XX que tudo se transforma. As zonas balneares são definidas, nomeadamente a criação da Costa do Sol, que na década de 1930 adquire um estatuto privilegiado com a transformação urbanística de Fausto Figueiredo no Estoril, onde se instala o casino e hotéis para receber os veraneantes, assim como acolher refugiados que durante a II Grande Guerra aqui encontraram refúgio.

Mas a grande transformação viria no final da década de 1950, as zonas costeiras sofrem grandes transformações urbanísticas e o Algarve assume, em destaque, sobretudo a partir da década de 1960, o protagonismo de estância balnear de ingleses, na zona de Albufeira e Faro, e de alemães, em Lagos e Sagres.

Até a figura do banheiro, que outrora era representada por pescadores, que sabiam sobretudo nadar e se encarregavam de conduzir e levar as pessoas ao banho, a verdade é que só em 1910 se confirma o seu estatuto semi-profissionalizado e adquirem algum material de salvamento e vigilância. Já a embarcação, seria a dos pescadores. O banheiro era o responsável da praia por vigiar crianças e adultos, hastear a bandeira e instruir sobre os perigos do mar. Em 1940 passa a ser auxiliado pela figura do cabo de mar que impõe algumas proibições e em 1956 passa a ser exigido um curso de nadadores-salvadores. Até à década de 1990, este saber era transmitido entre as famílias de pescadores, entre várias gerações, passando então a ser exercido por formandos do Instituto de Socorros a Náufragos, que vêm de todo o país e são contratados pelos concessionários, por uma época balnear (Costa & Nunes, 2015).

Hoje tudo é diferente e ir a banhos é um ritual veraneante que nos apraz, a pele bronzeada é sinónimo de tempo bem passado e de férias gozadas. Por isso a nossa sugestão Vamos a Banhos. Boas Férias a todos.

Suzana Oliveira

Webgrafia

Costa, Ana; Nunes, Margarida (2015). Ir a banhos e Almada. Museu Virtual de Turismo

Freitas, Joana Isabel Ricardo Gaspar (2010). O litoral português na época contemporânea:

representações, práticas e consequências: os casos de Espinho e do Algarve (c. 1851 a c. de 1990). [Tese de Doutoramento em História Contemporânea, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa].

Madaíl, Fernando (2019, agosto 18). Peripécias de ir a banhos noutros tempos: As grandes épocas da elitista Granja, da pitoresca Nazaré ou da cosmopolita Figueira. Correio da Manhã.

Santos, Lina (2016, julho 31). Ir à praia: Como tudo começou. Diário de Notícias.

Soares, Manuela Goucha (2019). As praias de antigamente. Expresso.

Villas-Boas, Miguel (2016, maio 31). Ir a banhos: a moda que o Rei lançou. Plataforma de Cidadania Monárquica.

Julho

LPN há 75 anos a “Fomentar o interesse pela Natureza e pelas Ciências que lhe respeitem, através da informação e formação da opinião pública.”

Al. a) do artº 3º dos Estatutos

A Liga para a Proteção da Natureza (LPN), criada em 1948 pelo Professor Carlos Manuel Baeta Neves, é uma organização não governamental de defesa do Ambiente e também a mais antiga da Península Ibérica, já com 75 anos de existência. Tem como objetivos principais a defesa do ambiente e a conservação do Património Natural, da diversidade das espécies e dos ecossistemas e promove atividades de intervenção cívica através de projetos de Conservação da Natureza e do Ambiente, Investigação, Formação, Educação e Sensibilização Ambiental.

A sua sede é em Lisboa e nas suas instalações está também o Centro de Formação Ambiental (CFA) e o Centro de Estudos e Atividades Especiais, mas o seu âmbito de atuação é nacional e por isso tem instalações noutras zonas do país: o Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho, em Castro Verde, o Centro de Introdução ao Ambiente, em Évora, e a Quinta da Moenda, em Vila Nova de Poiares.

O Centro de Formação Ambiental (CFA), em funcionamento desde 2000, é responsável pelo diagnóstico das necessidades de informação à sociedade, o planeamento de intervenções e de atividades, a organização e promoção de ações de índole ambiental e a monitorização dessas mesmas atividades.

No Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG) estão disponíveis informações sobre os recursos ambientais do património natural da estepe cerealífera alentejana. Oferece também um conjunto de atividades didáticas e percursos temáticos em toda a Zona de Proteção Especial para Aves de Castro Verde. E conta com uma área de apoio logístico para técnicos que realizam estudos científicos na região.

Ao longo da sua história, a LPN contribuiu decisivamente para a criação de várias áreas Protegidas:

Parque Nacional Peneda-Gerês (1971)

É o único parque nacional e está situado no extremo norte de Portugal, na zona raiana entre Minho, Trás-os-Montes e Galiza, cujo perímetro territorial inclui as serras da Peneda, do Gerês, do Soajo e a Serra Amarela. Desde 1997 que esta Área Protegida forma, com o parque natural espanhol do Baixa Limia—Serra do Xurés, o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés. Este parque é considerado pela UNESCO Reserva Mundial da Biosfera, integrado no Programa Homem e Biosfera, que foi criado para assegurar a conservação das paisagens, ecossistemas e espécies; o desenvolvimento económico e humano que seja cultural, social e ecologicamente sustentável; a existência de logística para a realização de pesquisas, monitorização e divulgação

Parque Natural da Arrábida (1976)

Este parque é uma reserva biogenética situada na Península de Setúbal constituído pelas serras da Arrábida, do Louro, do Risco, de São Luís, dos Gaiteiros, de S. Francisco e Serra Longa. Constituído por vegetação de tipo mediterrânico, o seu microclima tem semelhanças com as regiões adriáticas e a fauna e a flora são bastante diversificadas. Está integrado em várias redes internacionais de conservação e todo o seu território está classificado como Sítio de Especial Interesse para a Conservação da Natureza.

O parque marinho Professor Luiz Saldanha

É uma reserva marinha integrada no Parque Natural da Arrábida. Criado em 1998, situa-se na costa sul da Península de Setúbal, entre o estuário do Sado e o Cabo Espichel e compreende diferentes tipos de áreas de proteção – Proteção Total onde não é permitido nenhum tipo de pesca; Proteção Parcial que restringe pesca com armadilhas e linhas; Proteção Complementar onde apenas embarcações licenciadas podem operar.

Reserva Natural do Estuário do Sado (1980)

O rio Sado nasce na serra da Vigia, a sueste de Ourique, e percorridos 180 km de margens mais ou menos planas, desagua no oceano, entre o Outão e a ponta de Troia. Golfo profundo, o estuário do Sado corresponde atualmente à vasta superfície de águas que vai da foz do rio até Alcácer do Sal. Com um relevo de muito pequena altitude, tem um ecossistema rico e variado, no qual a flora aquícola se encontra em zonas de morraçal, sapal e em superfícies lodosas onde crescem os bancos de bivalves. As dunas da península de Troia são das principais estruturas dunares do litoral, a que se sucedem mais para o interior os montados e as matas ribeirinhas. Da fauna destaca-se a grande variedade de peixes, moluscos e crustáceos; e as aves que nidificam na vasta lezíria.

Reserva Natural da Serra da Malcata (1981)

Localizada na Beira Interior, nos concelhos de Penamacor e Sabugal, inclui a Serra da Malcata e foi criada para proteger o Lince Ibérico, uma das espécies mais ameaçadas do mundo e atualmente quase inexistente na reserva. Com um relevo ondulado, tem bosques e áreas de matagal mediterrâneo, que acolhem algumas espécies raras e todas as espécies de anfíbios existentes em Portugal Continental.

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (1988)

Localiza-se entre o litoral alentejano e o barlavento algarvio, vai da ribeira da Junqueira, em São Torpes até à praia de Burgau e as suas paisagens muito diversificadas contam com arribas, falésia, praias, dunas, charnecas, sapais, o promontório de Sagres e o Cabo de São Vicente. A sua flora é uma mistura de vegetação mediterrânica, norte-atlântica e africana. Conta com algumas espécies raras e vulneráveis, bem como diversas espécies protegidas na Europa. Após a criação das Áreas Protegidas, a LPN sempre colaborou ativamente na sua gestão e conservação através da participação em Comissões e Conselhos Técnicos.

Desde a classificação, do Concelho de Castro Verde, a Reserva da Biosfera da UNESCO a 14 de junho de 2017, a LPN integra o Conselho de Gestão, em parceria com a Câmara Municipal de Castro Verde e a Associação de Agricultores do Campo Branco, sendo responsável pela governação desta Reserva da Biosfera.

A LPN é membro de várias organizações internacionais dedicadas à conservação da Natureza e ao uso sustentável dos recursos naturais, uma delas é a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), uma organização civil internacional, que é a autoridade mundial para o estatuto do mundo natural e das medidas necessárias à sua salvaguarda. Criada no mesmo ano da LPN é a maior rede ambiental do mundo, conta com o conhecimento e os recursos de mais de 160 países e 15000 especialistas. Os seus membros são estados, agências governamentais, ONG’s, organizações de povos indígenas, instituições científicas e académicas e associações empresariais, que envolvidos em iniciativas de restauração florestal e paisagística, desde o desenvolvimento de padrões globais para soluções baseadas na natureza até o fortalecimento da resiliência climática das comunidades costeiras, criam soluções que beneficiam milhões de vidas e meios de subsistência.

Em 1980 a IUCN, o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Fundo Mundial para a Vida Selvagem publicaram a Estratégia Mundial de Conservação, que ajudou a definir o conceito de “desenvolvimento sustentável” e serviu de base para a política ambiental internacional que orientou as Convenções do Rio sobre biodiversidade, mudanças climáticas e desertificação.

A Agenda da Natureza 2030, uma natureza, um futuro contém contribuições claras e demonstráveis para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a estrutura global de biodiversidade pós-2020 e o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, bem como a recuperação global da pandemia de Covid-19. Esta Agenda, adotada em 2021, no Congresso Mundial da Conservação da IUCN, em Marselha, é um programa para 10 anos, alinhado com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e com o quadro global de biodiversidade pós-2020 – gerar a evidência e o conhecimento científicos de que os decisores políticos necessitam; construir confiança e consenso entre as partes interessadas; identificar opções políticas; criticamente promover uma cultura de implementação precoce e sustentável.

Em 1998, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 73/98 determinou que o dia 28 de julho, data da fundação da Liga para a Proteção da Natureza, fosse instituído o Dia Nacional da Conservação da Natureza, entre outros, pelo reconhecimento da importância que a intervenção das associações ambientalistas tem tido junto dos governos e das populações para aumentar o conhecimento científico e técnico sobre a conservação da Natureza.

Em 2023 o Dia Nacional da Conservação da Natureza será também o da comemoração dos 75 anos de existência da LPN, que sempre se esforçou pela conservação da natureza em Portugal e na Europa.

Rosália Dias Lourenço

Webgrafia

Parque Nacional da Peneda-Gerês (2023, junho 4). In Wikipedia

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (2023, março 22). In Wikipedia

Porto Editora (2023). Parque Natural da Arrábida. In Infopédia

Reserva Natural da Serra da Malcata (2021, setembro 5). In Wikipedia

Speco (2022, julho 29). Dia Nacional da Conservação da Natureza. Notícias

Turismo de Portugal (2021). Dia Nacional da Conservação da Natureza: comemorações

Junho

Sabia que o Conselho Internacional de Arquivos já faz 75 anos?

O Conselho Internacional de Arquivos (CIA) foi instituído pela UNESCO a 9 de junho de 1948, há já 75 anos, mas a sua génese remonta a 1931 com a criação do Comité Permanente de Arquivos, pela Liga das Nações.

É uma organização internacional independente, com sede em França, que ao longo da sua existência se tem dedicado à promoção de boas práticas nos Arquivos. Promove congressos para arquivistas de todo o mundo e produz instrumentos de normalização e orientação técnica.

Tem mais de 2000 associados, de países de todos os continentes, sendo que cerca de 50% são da Europa e conta com vários grupos de trabalho que se dedicam à descrição arquivística; instalações para arquivos; assuntos jurídicos; gestão de situações de emergência e catástrofe; gestão documental; arquivos fotográficos e audiovisuais.

As secções que asseguram a formação profissional, com plataforma de ensino à distância, dedicam-se ao ensino e formação para arquivistas; arquivos de arquitetura; arquivos universitários e de instituições de investigação.

O CIA tem também a Delegação Regional Árabe do CIA, ARBICA que é responsável pela dinamização das políticas e programas do ICA e cujo funcionamento se rege pelos Estatutos do Ramo Regional Árabe do Conselho Internacional de Arquivos, aprovados em Sevilha em 1985 (publicados em 1986).

O Fundo Internacional para o Desenvolvimento dos Arquivos, FIDA é um programa de apoio ao desenvolvimento de arquivos e arquivistas em países, regiões e comunidades que por falta de recursos para a gestão dos seus arquivos necessitam de financiamento e apoio técnico para o desenvolvimento de projetos e competências profissionais. Desde 2010 que o FIDA tem apoiado projetos em todo o mundo – África, América do Sul, Caraíbas, Sudeste Europeu, Ásia, Médio Oriente e Pacífico. Estes projetos vão desde a formação arquivística básica até projetos de criação e organização de novos arquivos.

O CIA considera que o arquivo eficaz da documentação é condição prévia e essencial à boa governação, no respeito pela lei e pela transparência administrativa, na preservação da memória coletiva da humanidade e do acesso dos cidadãos à informação.

É nestes pressupostos que define normas internacionais e manuais. Ferramentas fundamentais para a orientação e a gestão do tratamento dos documentos de arquivo, numa adaptação constante e decorrente dos novos desafios que a vida em sociedade, e o avanço tecnológico, vão impondo à existência e ao funcionamento dos arquivos.

A produção de documentos eletrónicos, a regulamentação da sua produção e a preservação digital, que garanta a salvaguarda do original, mas também a sua acessibilidade, são o último grande desafio no qual tem participado o CIA, na defesa dos princípios que garantem a existência de arquivos, a salvaguarda dos documentos e o seu acesso.

A dinamização da preservação digital, mas sobretudo a correta gestão arquivística dos documentos e a sua divulgação estão na base da Declaração Universal sobre os Arquivos, aprovada pelo CIA em 2010.

Desde 2007 que no dia 9 de junho se comemora o Dia Internacional dos Arquivos, mas desde 2019 o CIA tem celebrado, mais do que este dia, a Semana Internacional dos Arquivos, com iniciativas para sensibilizar o público para a importância dos arquivos e dos seus documentos; os decisores políticos para as vantagens dos arquivos na ajuda à tomada de decisões; os detentores de arquivos públicos e privados para a importância da preservação de longo prazo, do fácil acesso e da divulgação dos documentos à sua guarda.

O CIA decidiu em 2023 celebrar o aniversário do CIA na Semana Internacional dos Arquivos, de 5 a 9 de junho, sobre o tema #arquivosunidos com iniciativas promovidas pelos seus membros para que na perceção pública se consolide a certeza de que os arquivos são prova, explicação e justificação de ações passadas e de decisões atuais. O registo, preservação e acesso aos documentos são a razão da sua existência e o que nos permite obter informação individual e coletiva sobre cada um de nós e das nossas famílias e comunidades.

Esta memória individual e coletiva é baseada em fontes, a que o público tem o direito de acesso quando os arquivos são de órgãos públicos, mas a que deve ter também nas entidades privadas, na garantia de que este acesso seja regulamentado de acordo com a existência de documentos fechados e restrições legais claras e pertinentes, no respeito pelo direito à privacidade e pelo direito à propriedade.

Rosália Dias Lourenço

Webgrafia:

International Council of Archives (s.d.). ARBICA

International Council of Archives (s.d.). FIDA

International Council of Archives (s.d.). What are Archives?

Maio

O Viva a Ciência de 1993 | Um evento nacional de divulgação e comunicação de ciência

O «Viva a Ciência» foi um evento desenvolvido a nível nacional e descentralizado, que envolveu vários estabelecimentos de Ensino Superior e foi organizado pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Volvidos 30 anos do evento, o «Viva a Ciência» promoveu, à época, visitas guiadas, conversas com investigadores, intercâmbios entre cientistas e estudantes de todos os níveis de escolaridade e decorreu entre os dias 30 de maio e 6 de junho de 1993.

Participaram nesta iniciativa várias instituições de Ensino Superior, como a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade do Porto, o Instituto de Engenharia do Porto, a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade de Lisboa, Instituto Politécnico de Setúbal, entre outros, num total de 59 instituições envolvidas.

Foi organizado sob a forma de três modelos diferentes e envolveu instituições nacionais, desde Universidades, Institutos, Laboratórios, Museus. O primeiro modelo visou a realização de, pelo menos, um dia aberto nas instituições aderentes, a todos os que as quiseram visitar, onde decorreram aulas abertas, experiências e visitas guiadas a laboratórios, como também exposições, sendo cada instituição, responsável pelo programa apresentado.

Um segundo modelo, com a designação de «Programa Vídeo e Ciência», visou a apresentação e divulgação de filmes, em colaboração com o British Council, a Embaixada dos Estados Unidos da América e pelo Instituto Franco-Português e que se caracterizou pela exibição de filmes, sempre acompanhados de um docente, onde se abordaram temas de ciência. Estas sessões decorreram em Instituições de Ensino Superior em cinco cidades diferentes, nomeadamente, Beja, Bragança, Castelo Branco, Viana do Castelo e Vila Real.

Por fim, foi organizada a Semana de Ciência e Tecnologia, uma exposição organizada pela Associação de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (ACTD), que se realizou no Porto, na Exponor, com o patrocínio das Secretarias de Estado da Ciência e Tecnologia e da Juventude. Neste evento foram apresentadas experiências científicas, jogos e colóquios sobre vários temas como sejam astronomia, ambiente, biotecnologia e outros. Tratou-se de uma exposição itinerante, que em 1993 ia na sua 13ª edição.

O encerramento do «Viva a Ciência» decorreu no Museu da Eletricidade, a Central Tejo, a 05 de junho de 1993, e foi financiado pela Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) com a designação de ENERGIARTE, com assinatura de Amílcar Vasques Dias da Universidade de Aveiro. Foi um espetáculo multimédia, inovador para a época, que aliou teatro, música, espetáculo de luzes e laser. A entrada era livre e os espetadores foram recebidos com uma demonstração teatral, assistida de pé e em movimento consoante a ação programada, seguida de um espetáculo de luzes e laser.

No balanço do «Viva a Ciência», sobretudo no que se refere à aceitação da experiência por parte das instituições aderentes, as Universidades demonstraram maior aceitação na receção aos visitantes, como por exemplo a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com demonstrações experimentais de Física e Química, e o Centro de Astrofísica com exposição sobre astronomia e uma palestra sobre a «Astronomia em Portugal», temas que suscitam sempre curiosidade. Destaque também para a Universidade do Minho, com aulas abertas nos diferentes Institutos e que foram um dos momentos mais esperados da iniciativa, uma vez que foram abordados temas como «o papel das Ciências Sociais na Universidade de Hoje» (à época), «Almada Negreiros e o Futurismo», entre muitos outros temas.

Porém, a Comissão Coordenadora do «Viva a Ciência» referiu que, a repetir-se a iniciativa teria de haver mudanças significativas no modelo adotado, nomeadamente no que diz respeito à divulgação da programação dos eventos, que deveria estar sob a responsabilidade das instituições que participam, para que não se verifique falta de visitantes, como terá acontecido em algumas instituições.

Existe no Arquivo de Ciência e Tecnologia alguma documentação relativa a esta iniciativa, sobretudo referente ao espetáculo de encerramento que foi financiado pela JNICT, entidade antecessora da FCT.

Suzana Oliveira

FONTE

Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (1993, junho 5). Viva a Ciência: EnergiArte (5 Junho 1993). (PT/FCT/JNICT/CFDCT/003/0022), Arquivo de Ciência e Tecnologia, Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia.

BIBLIOGRAFIA

Ferreira, J. (1993, junho 5). ENERGIARTE monta “show multimédia” na Central Tejo. Jornal A Capital, p. 10.

Firmino, T. (1993a, maio 28). Ciência ao encontro do público. Jornal Público, Suplemento Ciência, p. 23.

Firmino, T. (1993b, junho 7). “Viva a Ciência” até para o ano?. Jornal Público, Suplemento Ciência, p. 34.

Simões, B., Palmeira, J. (1993, junho 7). Universidades fazem balanço positivo. Jornal Público, Suplemento Ciência, p. 35

Abril

O IGC, um dos excelentes a nível mundial!

O Instituto Gulbenkian da Ciência, IGC, fundado em 1961 pela Fundação Calouste Gulbenkian, teve na sua génese o desenvolvimento da investigação biomédica e o alargamento desta ao ensino, através da formação de estudantes de doutoramento e pós-doutoramento, que num ambiente de cooperação científica e autonomia intelectual tiveram à sua disposição equipamentos e plataformas tecnológicas de ponta.

Reorganizado há 25 anos, em 1998, sob a responsabilidade de António Coutinho, passou a acolher grupos de investigação que continuaram a desenvolver os seus trabalhos noutras instituições de investigação e centros de investigação universitários.

Atualmente é um centro internacional, e uma das mais prestigiadas instituições portuguesas de investigação científica. Desenvolve investigação, sobretudo nos campos da biologia molecular, teórica e computacional, neurociência e biologia do desenvolvimento de animais e plantas, genética humana, doenças autoimunes, ciclo celular e reparação de ADN; e privilegia a investigação interdisciplinar e o trabalho de cientistas de diferentes áreas em projetos de complexas questões científicas.

Além dos seus programas de formação pós-graduada, promove anualmente seminários internacionais e escolas de verão, nos quais também acolhe estudantes de mestrado.

Ao longo da sua existência de várias décadas, vários têm sido os programas de doutoramento e pós-doutoramento conhecidos pelos contributos no estudo dos mecanismos genéticos e celulares, subjacentes a várias doenças de cancro e neurodegenerativas, e reconhecidos internacionalmente na profissionalização da atividade de investigação, na internacionalização da comunidade científica portuguesa e na introdução em Portugal de áreas científicas pouco estudadas.

Mas a aposta da Fundação Gulbenkian na Ciência, em Portugal, é anterior à criação do IGC, pois o seu contributo foi decisivo na introdução da microscopia eletrónica com o apetrechamento de laboratórios portugueses com tecnologia de ponta, em finais dos anos 50, nas universidades de Lisboa, Porto e Coimbra.

O IGC financiou a instalação e manutenção, sob supervisão de David Ferreira, do primeiro laboratório com capacidade para executar as técnicas de ultramicrotomia no Instituto de Histologia e Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e outro no IGC. David-Ferreira, além de se dedicar à investigação científica, orientou estagiários no uso do microscópio eletrónico e colaborou com especialistas, de outros ramos, no estudo de problemas que exigiam a utilização da microscopia eletrónica.

José Francisco David Ferreira foi diretor do Laboratório do Departamento de Biologia Celular do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC). Responsável pela apresentação de um plano para a formação de um Laboratório de Microscopia Eletrónica, em 1961, foi membro da Comissão Técnica para a construção do Centro de Biologia do IGC, em 1962, do qual veio a ser mais tarde membro do Conselho de Direção e subdiretor.

A FCT tem no ACT o fundo, José Francisco David Ferreira no qual encontramos testemunho documental do trabalho deste cientista e da importância que teve no Instituto Gulbenkian de Ciência.

Também é possível consultar no ACT documentação relativa a parcerias e contratos de investigação entre a FCT e o IGC, de referir a documentação relativa ao Programa Gulbenkian de doutoramento em Biologia e Medicina, PGDBM, bem como processos de atribuição de financiamento, de projetos e bolsas, a cientistas que realizaram trabalhos de investigação no IGC, dos quais referimos a título de exemplo este processo de financiamento no âmbito do Programa STRIDE.

Rosália Dias Lourenço

Webgrafia:

Brandão, Tiago (2017). José Francisco David-Ferreira (1929-2012) Um cientista português no século XX. Seara Nova. Memórias, 1739.

Gerschenfeld, Ana (2011, julho 19). Instituto Gulbenkian de Ciência vai tornar-se organismo autónomo. Público.

Lusa (2011, julho 19). Ciência: Instituto Gulbenkian de Ciência vai ser organismo autónomo. Expresso.

Soares, Elsa, Goulart, Lena, César, Júlio, Augusto, Humberta, Silva, Carla, Alvernaz, Lina (apresentadores). (1982, maio 01). O Instituto Gulbenkian da Ciência e o apoio à investigação científica [Episódio de programa de televisão]. In Aqui e agora. Lisboa, RTP1.

Março

Em 1983 vivia-se uma época de transformações sociais, políticas e económicas, caracterizada por uma instabilidade própria de uma pós-revolução. O Ensino Superior e a Investigação Científica tinham de se modernizar e debater caminhos e estratégias para fazer face a um futuro desafiante e às portas da Europa. É neste contexto de mudança que se promoveu a organização de um colóquio onde se debateram questões como o financiamento das Universidades, assim como os objetivos e a necessidade de transformar a realidade da Investigação Científica, torná-la mais competitiva e produtiva do que até então.

É neste momento de transformação que se organizou em Troia, nos dias 28 e 29 de novembro de 1983, precisamente há 40 anos, o Colóquio «Realidades e Perspetivas da Investigação Científica no Ensino Superior», organizado pela Secretaria de Estado do Ensino Superior. Foram comissários deste evento, Carlos Alberto de Matos Alves, Fernando Roldão Dias Agudo, Ilídio Melo Pires do Amaral, José António Esperança Pina e Britaldo Normando de Oliveira Rodrigues, à época Secretário de Estado do Ensino Superior (SEES).

A organização deste colóquio tinha em linha de conta três premissas que serviram de mote para o debate: o primeiro, que a investigação científica deveria entender-se numa perspetiva de futuro e preparada para os desafios que a sociedade portuguesa haveria de enfrentar. O segundo, que a Universidade, enquanto polo de transformação, aliada ao seu papel de transmissora de conhecimento e formadora de jovens, tinha o potencial de recursos humanos vocacionados para a investigação, e por fim, o terceiro, a realidade da escassez de meios, quer materiais quer financeiros, que obrigava à definição de estratégias e objetivos tendo em linha de conta orientações para a sua aplicação.

De acordo com o discurso de abertura de Britaldo Rodrigues, a definição de grandes objetivos de investigação científica deveria inserir-se nas grandes metas de desenvolvimento nacional, pese embora a grande potencialidade da investigação em Portugal estivesse nas Universidades, podendo, por esse motivo, as instituições de Ensino Superior vir a liderar um tal debate. Por outro lado, o financiamento da investigação deveria ser prioridade de acordo com os objetivos definidos, caberia ao Estado tal financiamento, mas não deveria ser exclusivo deste, até por pressão dos fatores económicos, sobretudo a indústria, deveriam inserir-se mais nesta problemática. Por fim, a metodologia e debate dos grandes problemas da investigação científica universitária e do Ensino Superior deveria permitir um consenso e não estar sujeita a mudanças de governo ou de ministérios.

Durante os trabalhos, foram a debate e análise relatórios nacionais e internacionais sobre investigação científica e desenvolvimento experimental no âmbito do Ensino Superior, disponibilizados pela comissão organizadora, uma proposta para reestruturação do Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), entidade financiadora da investigação científica à época, e mesas redondas, com temas como a carreira docente versus carreira de investigação ou ainda, métodos de avaliação das ações de investigação científica, entre outros.

Intervieram também Daniel Serrão, com o tema «Evolução Previsível do Pensamento Científico – Um desafio à Inteligência Portuguesa», António Simões Lopes com o tema «O Financiamento da Investigação no Ensino Superior», Fernando Roldão Dias Agudo com o tema «Para uma reforma das Estruturas de Investigação Universitárias», todos os temas seguidos de debate.

Após os sucessivos debates ficaram as conclusões possíveis[1] do encontro onde se destacou a necessidade urgente do estabelecimento de bases para a implementação da investigação científica, sob responsabilidade das Universidades e estabelecimentos de Ensino Superior. Defendeu-se a existência de um órgão coordenador e fomentador da investigação científica no âmbito do Ministério da Educação e relacionado com outro, supraministerial. A necessidade de a investigação científica ser uma atividade normal a todos os docentes de Ensino Superior. Criação de estruturas de fácil relacionamento dos departamentos do Ensino Superior com as instituições do sector produtivo e a necessidade imperiosa de pessoal técnico auxiliar sem o qual a investigação científica seria quase impossível, e por fim, reconheceu-se a necessidade de reformulação das instituições científicas, mas, evitando rutura, não provocando modificações drásticas, condicionados ou não por mudanças governamentais, globais ou pontuais.

No discurso de encerramento, Britaldo Rodrigues levanta a questão «Como investir no futuro quando os recursos são parcos para o presente?» referindo que a questão tinha de ser respondida pela eficiência das escolas de Ensino Superior, demonstrando vitalidade e perseguindo objetivos de interesse nacional. Por outro lado, haveria de se incentivar uma maior integração das Escolas Superiores também na realidade regional até como forma de financiamento. Salientou a realidade da época em que muitos docentes recorriam ao estrangeiro para fazer as suas especializações e pós-graduações, sendo que seria necessária uma mudança de metodologia na atuação do Ensino Superior não esquecendo que os estudantes também faziam parte desta equação e seria necessário incluí-los nesse diálogo.

A documentação sobre a organização deste evento está disponível no Arquivo de Ciência e Tecnologia, podendo ser consultada mais informação aqui.

Suzana Oliveira

Fonte:

Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Científica (1983-1993). Colóquio: Realidades e Perspectivas da Investigação Científica no Ensino Superior (PT/FCT/INIC/DSE/0915), Arquivo de Ciência e Tecnologia, Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Bibliografia:

Secretaria de Estado do Ensino Superior (1987). Colóquio Troia: realidades e perspetivas da investigação científica no ensino superior. INIC

[1] Segundo Carlos Alberto de Matos Alves

Fevereiro

“Cada coisa, para ser o que é, tem de estar em ligação com todas as outras. A identidade ideal é uma rede de conexões infinitas. Para se perceber o mínimo sobre o mínimo seria preciso conhecer-se tudo”

Fernando Gil

É difícil determinar quando surgiu a Filosofia da Ciência, pois parece ter coexistido com a Filosofia desde o seu aparecimento na Grécia. Ainda que haja autores que a consideram recente e estudada só a partir de Kant, é certo que já os pré-socráticos propuseram explicações naturais para o surgimento e funcionamento do mundo.

A Filosofia da Ciência estuda os fundamentos da Ciência em geral ou das suas disciplinas em particular. Estuda também os pressupostos e implicações filosóficas das ciências naturais e das ciências sociais. Diretamente relacionada com a Epistemologia dedica-se à pesquisa filosófica sobre afirmações e conceitos científicos – informação científica, validada pela aplicação do método científico.

Um dos conceitos centrais da Filosofia da Ciência é o Empirismo ou dependência da evidência – o conhecimento deriva da experiência do Mundo, por isso as hipóteses científicas são testadas através de métodos empíricos que passam pela observação e pela experiência, pois é assim que a Ciência evidencia e explica o seu objeto de estudo.

Questiona o conhecimento científico e a sua verdade. Também questiona uma estrutura global que explique as leis do universo no seu todo, o que é muito complexo. Com tantas disciplinas novas surgidas desde finais do século XIX, é cada vez mais difícil sistematizar o conhecimento das diferentes ciências. Ao estudar e questionar os métodos que a ciência utiliza, contribuiu para o desenvolvimento do método científico.

Fernando Gil foi um dos filósofos portugueses que se dedicaram à Filosofia da Ciência. Pouco conhecido do público, os seus trabalhos desenvolveram-se quase sempre em ambiente académico, sobretudo nas universidades portuguesas e francesas em que foi professor.

Apesar de licenciado em Direito, o seu interesse pela Filosofia era de sempre e, concluída esta licenciatura escreveu Aproximação antropológica e decidiu estudar Filosofia em Paris, na Sorbonne, onde se doutorou com a tese La logique du nom, em 1971.

Nos primeiros anos em Paris trabalhou na OCDE, em Ciências da educação, e em traduções que fazia para editoras portuguesas. A vida de professor começou em 1972, na Universidade de Vincennes, a dar aulas de Filosofia e Psicanálise.

A propósito da pluridisciplinaridade dos seus interesses, que considerava ser a única metodologia de estudo porque tudo pertence a uma rede de conexões infinitas, afirmava que estudar é ter abertura para além dos limites de cada área do Conhecimento.

Em entrevista ao jornal Expresso, de 31 de outubro de 2010, contou que a sua curiosidade o levou além da procura do conhecimento singular, à totalidade do que lhe foi possível abarcar. A título de exemplo referiu o estudo da Identidade, que, além da Filosofia, precisou da Psicologia, da Sociologia, da Biologia e da Política.

O progresso científico obriga a pensar sobre Política, Ciência e Ética, mas sobretudo sobre Responsabilidade e as suas implicações no futuro, mais do que no presente. Havendo uma Ética do respeito da lei e da liberdade, amplamente estudada por Kant e por filósofos que o antecederam e lhe sucederam, o mesmo não aconteceu com a Responsabilidade e por isso não sabemos como tratar os problemas decorrentes do desenvolvimento da Ciência e da relação da Ciência com a sociedade.

Cabe à Filosofia refletir sobre os conceitos necessários a políticos e investigadores para exercerem a sua responsabilidade que não deve ser circunscrita, mas parte da rede imensa que tudo liga, e reconhecer que o século XX teve muitos cientistas que foram filósofos sobre o seu trabalho científico. Cada ramo da Ciência deu-se conta dos seus próprios problemas filosóficos fundamentais.

Pela importância da disciplina e em reconhecimento a este filósofo, desde 2010 que o Prémio Internacional Fernando Gil em Filosofia da Ciência, é atribuído por iniciativa conjunta do governo português, representado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e da Fundação Calouste Gulbenkian. Com o objetivo de distinguir uma obra de qualidade excecional, no domínio da Filosofia da Ciência, produzida por autor de qualquer nacionalidade ou afiliação profissional, publicada durante os cinco anos anteriores àquela edição, é atualmente atribuído de 2 em 2 anos em Lisboa.

Rosália Dias Lourenço

Webgrafia

Expresso. (2010, outubro 30). Laureado Prémio Pessoa 1993 – Fernando Gil. Laureados, Expresso.

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (s.d.). Prémio Internacional Fernando Gil em Filosofia da Ciência. Financiamentos, Prémios.

Porfírio, F. (s.d.) Filosofia da ciência. Mundo Educação

Porto Editora (s.d.). Filosofia da ciência. Infopédia

Porto Editora (s.d.). Fernando Gil. Infopédia

Janeiro

Sabia que durante o período da Guerra Fria, existiu, em Portugal, uma Comissão que visava a investigação científica com o patrocínio da NATO?

A portuguesa Comissão INVOTAN, surge no final da década de 1950 num contexto de marcada influência da Guerra Fria, onde se percebeu, no Ocidente, em particular nos Estados Unidos da América (EUA), que era necessário criar uma comunidade científica ativa, no pós II Grande Guerra, sobretudo na Europa e em particular no conjunto dos países membros da Aliança Atlântica.

Em plena Guerra Fria, na década de 1950, houve dois acontecimentos que despertaram a Aliança Atlântica para esta necessidade. O primeiro, em 1956, em que é nomeado um comité constituído pelos ministros dos negócios estrangeiros de Itália, Canadá e Noruega, com o intuito de elaborar um conjunto de recomendações e identificar oportunidades para uma cooperação não militar no seio da NATO. Esse documento ficaria conhecido como o «Relatório dos Três Sábios» e iniciou uma nova estratégia de atuação de cooperação não militar baseada na cooperação política entre os países membros da Aliança Atlântica, no sentido de promover a coordenação de políticas económicas e intercâmbio cultural. Nesse Relatório, assinalava-se a Ciência e a Tecnologia como uma «área de especial importância, considerando-a crucial para o futuro da NATO».

O outro acontecimento, foi o lançamento do satélite Sputnik, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1957, realçando ainda mais a necessidade de uma comunidade científica forte. Neste contexto, os EUA procuraram dotar os países europeus, membros da Aliança Atlântica, de uma comunidade científica com investigadores com capacidades na ciência pura, tida como fonte de crescimento económico, social e político. Dentro desta conjuntura é criado o Comité Científico da NATO (SCOM) em 1958, como instrumento importante para a separação da vertente civil da militar no seio da Aliança.

O SCOM, procurou incentivar o concelho da NATO para estimular os governos a tomarem medidas no sentido de melhorarem o ensino e a prática de ciência, através da criação de estabelecimentos de pesquisa e de bolsas, em regime de atribuição por mérito, tendo-se definido que este programa teria administrações particulares nos governos nacionais. Ao abrigo deste programa, os países membros foram aderindo aos programas científicos, pois eram necessárias políticas científicas nacionais que poderiam ser materializadas sob forma de Ministérios, Organizações ou Comissões, como viria a ser o caso português. Estes organismos tinham a responsabilidade de gerir os fundos atribuídos pelo SCOM, como também a atribuição das referidas bolsas de estudo.

Nesta conjuntura é criada em Portugal a Comissão Coordenadora de Investigação Científica para a OTAN (INVOTAN) – a designação “Científica” viria a ser retirada pouco depois. A criação da Comissão viria a ser feita por despacho, mas sem publicação no Diário do Governo, a 4 de agosto de 1959, pelo então ministro da presidência Pedro Teotónio Pereira. Segundo Tiago Brandão, é possível que a INVOTAN não tenha sido institucionalizada inicialmente para contornar algum conflito de interesses ou sobreposição de competências com o então Instituto de Alta Cultura (IAC).

O primeiro presidente da INVOTAN, o engenheiro José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich, defendeu que a criação desta Comissão poderia ser o «futuro embrião de um organismo coordenador de toda a atividade científica nacional». Também Francisco Pinto Leite, que viria a ser presidente da INVOTAN em 1966, referiu que a Comissão deveria ser institucionalizada uma vez que, era absolutamente necessário a criação de um organismo que coordenasse toda a atividade científica nacional. Porém, e dentro de um contexto ideológico adverso a despesas de financiamento com questões de ciência e preocupado com possíveis sobreposições institucionais, Francisco Pinto Leite terá conseguido ultrapassar estas adversidades com o objetivo de criar um organismo vocacionado para a coordenação da investigação, quer científica, quer tecnológica. Agiu articulando a Universidade com a Indústria e autorizado a interferir em diversas áreas de influência, o que viria a acontecer em 1967 com a criação a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, a JNICT.

Só em 1970, no seio da JNICT, é que a INVOTAN passa a integrar a estrutura de uma instituição, agora com outra designação «Comissão Permanente INVOTAN» e finalmente institucionalizada pela Portaria nº 141/70, de 12 de março, e tinha então como missão colaborar nos projetos científicos e tecnológicos aprovados ou recomendados pelo SCOM e pelo Comité dos Desafios à Sociedade Moderna da NATO, bem como gerir os planos de bolsas de estudo, cursos de especialização e subsídios e projetos de investigação da NATO.

O Arquivo da Comissão INVOTAN, que inclui diversa documentação sobre a atividade da Comissão INVOTAN, dos processos de bolsas financiadas, entre outra documentação, foi integrado no Arquivo de Ciência e Tecnologia e está em fase de tratamento e disponibilização.

Suzana Oliveira

Bibliografia:

Vicente, Paulo Jorge (2012). A Comissão INVOTAN. Políticas e internacionalismos científicos na década de 1950. [Dissertação de Mestrado, FCSH – UNL]. Repositório da UNL. https://run.unl.pt/handle/10362/8856.

Bandão, Tiago (2012). Portugal e o Programa de Ciência da OTAN (1958-1974): Episódios de história da «política científica nacional». Relações Internacionais, 35, 81-101. https://scielo.pt/pdf/ri/n35/n35a07.pdf.

BRANDÃO, Tiago (2014): A Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT 1967-1974): Numa esquina da história … In M.F. Rollo, M.F. Nunes, M.E. Pina, M.I. Queiroz (Coords.), Espaços e actores de ciência em Portugal (XVIII – XX) (pp. 125-148). Caleidoscópio.